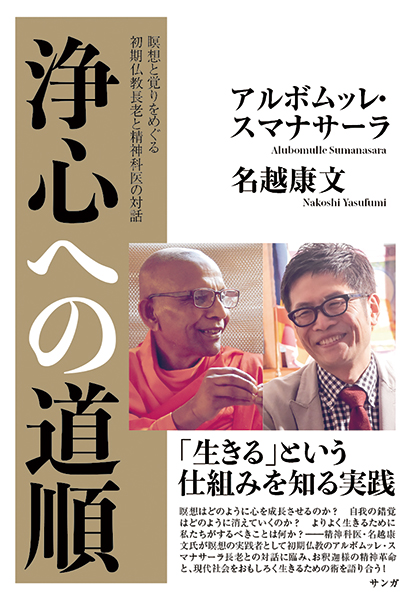

精神科医として臨床に携わる一方で、テレビのコメンテーターや評論など、さまざまな分野でご活躍されている名越康文氏。相愛大学・高野山大学の客員教授であり、仏教心理学や瞑想法にも精通している。その名越氏に、お釈迦様が「医王」とも呼ばれた理由について尋ねながら、仏教が現代医療にもたらすインパクトについてお聞きした(第1回はコチラ)。

構成=川松佳緒里

仏教の観察力は人生の力になる

──名越先生は、感情というのはすぐ瞬間瞬間に変わっていくものであるとみていると思いますし、仏教は瞬間瞬間、ものごとが変わるということを前提にしてとらえようというものですよね。名越先生のご著書の中でも、いわば普通の西洋的な心理学と仏教心理学の違いは、変わるとか、瞬間を観るとかいうことの時間軸みたいなものを見る、見ないの違いだとあったと思うのですが。

名越 僕はそれまで、精神医学はもとより心理学をずっとやっていましたけど、たとえば、自分が風邪でしんどいとか、あるいは、どこそこに痛みがあるとか、おなかが痛いとかいっても、それまでは、「あ、頭痛だ、苦しい」、これだけでした。ところが仏教を学んで、自分自身で仏教心理学を構築していくと、「あ、今、強い痛みがあった。でも、この痛みは強い痛みなだけで、嫌な痛みではない」とかね、よく観るようになりました。「強い痛みが鈍い痛みになってきた。でも、鈍い痛みだけど、何か、このあと、ちょっと治りにくいような痛みがある」とかね。あるいは、「あっ、ずっと痛いと思っていたこの瞬間、すごく快い気持ちになっている」「痛みが一瞬消えている、あるいはほとんど感じない」「痛みが深いところにある」「浅いところにある」とか、瞬間瞬間で、痛みの場所も強さもその質も色合いも実は変わっているということに気づきだしました。こういうのは仏教を理解しないと、まず、その瞬間瞬間の痛みを観察するという構えがあり得ることにも気づかない。病気になっているか、なっていないか、熱があるかないか、頭痛があるかないか、みたいな大きなことだけにしか気づかなくて、瞬間瞬間ずっと継続してそれを観察するというような意識の持ちようがあり得ること自体に気づかなかったです。

僕も歳ですから、本当に激しい痛みとか、吐き気とか、苦しみとか、めまいなどに襲われたこともあります。でもね、それは全体の病であった時間のせいぜい1割か2割ぐらいで、あとの8割は、不快なんだけども、ふーっと楽になっていったり、また、重くなっていったり、「あれ?これからあと6時間もしたら、この苦しみはだいぶ消えるから仕事できるぞ」とかね。そういうようなことにも気づいていくようになるんですよね。

山の頂上に登ることだけが山登りだと思っている人は、最中、苦しいだけだし、エネルギーを使い果たすけど、尾根を渡っているときとか、緩やかな風が吹き抜けるときとか、ちょっと尾根を下ったとか、そういうことに全部気づくと、病気をやり過ごしやすくなるし、普通に体調が悪い日なんかは、そのうちの2割や3割は意外に快適な時間というのを見つけることができるようになったりする。それはやっぱり、仏教的な観察力のおかげだと思います。

この前も左上の歯が痛くなって噛めなくなったんです。「でもこれは虫歯じゃないな」と、痛みを観察しているとなんとなくわかるんですね。たぶん、神経に触って腫れているか、何か炎症を起こしているのかもしれない。ちょっと様子を見てみようと1日、2日、3日、観察していくと、1割ずつぐらい痛みがましになっていくんですよ。でもね、1日に1割ずつしか痛みがましになっていないというのは、僕の予測よりも20%ほど治りが遅かった。なので「これは不気味だ。歯医者に行こう」と決めました。こんな具合にすごく詳細に観察していると、自分なりに判断できるときはあります。いつもそれが正解かどうかはわかりませんが、歯医者に行ったら親知らずのあたりが炎症を起こしていました。「ちょっと抗生物質、出しましょう。3日間、様子を見てください」という確実な治療が受けられた。それは観察力があったからでしょうね。

──自分の痛みというものと自分自身というものを、ある意味、少し切り離すというか、客観的に観るというか。

名越 そう、そう。それは僕に医学的な知識があるからだけではないんですよね。ずっと経過を冷静に観ていたから、「じゃあ、これ、もう、歯医者に行きましょう」と判断できたと思うんですね。

──普通ですと「あ、痛い」「苦しい」と、痛みと苦しみがイコールになっている。そのあいだにあるところを観察できるようになってくると違ってくる、と。

名越 そうですね。体調が優れなくて明くる日、休んだほうがいいか考えるときでもね、「いや、仕事はできるけど、明日の3本の仕事のうち、1本だけ抜いてもらおう」とか、そういう判断ができるようになってくるんですよね。それはカンではなくて、観察しているときに体が教えてくれるんです。ずーっと意識的に観察していると、体がYES・NOを教えてくれる感じが生じてきます。

だから観察って、すごく大切。とくに人生の後半においては大切ですね。前半はもう何をやったって、細胞が元気だからいいけど、40歳を過ぎてからは観察力がすごく僕を助けてくれていると思いますね。「明日の仕事をやめるか、やめないか」といったようなことだけではなくて、「仕事、何割ぐらいならできるか」とか、とくに自分の体の調子が悪いときは、観察していることによってスケジュール管理もかなり的確にできるし、「医者に行くか、行くまいか」という結論もひじょうに出しやすい。今、40歳代のときと比べて3倍以上の集中力と観察力が出てきたからそうなっているんだと思います。仏教の修行には、そういう効果はありますね。

──とくに自分自身に対する観察力が大事だということですね。普通、世間では観察するというと、自分が主体となって何か対象物を観察しますが。

名越 そこなんですよね。科学の観察では、対象である「虫」や「花」を観察します。あるいは「科学的な変化・科学反応を観察する」となるわけですが、仏教の観察とは、自分の内側を観察する。その自分の内側を観察するとは何かという、この壁が大きいんですよね。

たとえば、風邪をひいたときなんかは、内側を観察するとはどういうことかということの格好のエクササイズ・バーになりますよね。もちろん、高熱で頭がガンガンするときには容易には観察できませんが、微熱ぐらいでなんとなく体がだるいというときはチャンス。しんどいですよ、風邪は。そのときに「ああ、だるいなー、テレビでも見よう」とか、電話やメールでもしようとかいうほうに流れずに、「ちょっと、このけだるさをずーっと観ていよう」としてみる。

10分でもいいけど、できたら30分ぐらい観ると、ましになったり、ぞくぞくしてきたり、ぞくぞくして危ないなと思ったらスーッと体があったまってきたり、足の先が冷えていたり、それが治ってきたり、もうさまざまな変化があるんです。風邪のときは、健康なときの3倍速ぐらいで体が変化していく。そうすると、観察力がまだ十分でなくても、退屈せずに変化が観られます。体温の変化とか快・不快の変化とか、痛さとか、だるさとか、気分の悪さとかが刻々と全部、すごくダイナミックに変化していくんですね。20分でも、偶然にでもそれを観察できるだけの集中力が生じたらね、「ああ、内側を観るってこういうことか」と初めて気づく。体調が悪い日は、そういうチャンスでもあるんですね。健康だったら、そんなの観察してみようと思わないですから。

──今のお話を聞いて、ティク・ナット・ハン師が提唱しているボディスキャンという瞑想を思い出しました。枕を使わずにただ寝っ転がって、頭の上から足のつま先まで、まるでCTスキャンをするような形で、上から下までずっと時間をかけて1つずつ確認していくエクササイズですが。

名越 それはかなり本格的な、上級者の観察力だと思いますね。僕ね、最近、武田梵声先生というすごいボイストレーナーの先生と出会ってね。でもボイストレーナーというのはごく部分的な肩書にすぎなくて、人類の声の歴史、宗教と声楽芸能との相関性、古代から人間はどういうふうにして声を使ってきたのかということを世界的なレベルの視野から研究されておられる稀有な方だと思うのですが、もう実にいろいろな観察のやり方を知っていらっしゃるんです。

武田先生は、瞑想および瞑想的な身体技法のことを「籠り態」と呼ばれているんです。スマナサーラ長老との対談で、「『瞑想』という言葉を使うと、一般人にとっては敷居が高くなる」という話になりましたよね。瞑想の「瞑」というのは眠りたくなるような意味だし。なんか違う言葉、ないですかねと話し合って、結局、あの場で結論は出ませんでしたが、「籠り」「籠る」というのがわりといいなと思っているんです。「今から瞑想するか」と言うと、何か偉大なことをするようでみんな引くけど、「今から籠るか」「今日も籠ろう」なんていう言い方だと、そんなに抵抗ないんじゃないかと。「冬籠り」とか、普通の日本の言葉として言うし、籠るというのは何か日本人の心性としてある気がしてね。

武田先生は世界各地の籠り、つまり瞑想の方法をものすごく研究しておられるんです。これは、先生の高弟の一人に聞いたのですが、手の甲を、たとえばちょっとだけトンと叩くと、ずーっと感覚が残るでしょ。それが完全に消えるまで、ずーっと目をつぶってそれを観察していく。目を開いていてもいいけれど、とにかくちょっと叩いた感覚がずーっと持続して、まだ残っている、まだ残っている、まだ残っている、まだ残っている……というふうに、残っている感覚をずーっと追うだけでも、瞑想力を付けることができるんです。しかも、手の甲の感覚って内側の変化でしょう。瞑想的に内側を観るということを、人生で初めて知る方法としてはすごく良い方法だと思います。別に手の甲に限らず、膝でもいいんです。膝をパンと叩いた衝撃がずーっと持続して残っている。それをずーっと観続ける。簡単だけど、思いもつかなかったと思って。そういう簡単な方法によって内側を観るヒントをつかんだりすることが、すごく大事なことだと思います。

──なるほど、叩いたときに生じる感覚は、意識しなかったら残っているということを全然気づかないまま生きてしまいます。ちょっと意識を向けたら、「あっ、続いているんだ」とわかる。

名越 そうなんです。特殊なことでなくても、僕たちがいかにいろいろなことを意識せずに生きているかということが即わかります。

これは22世紀的な課題なんですよね。もしも22世紀も我々人類が生存していたら、ですけどね。もしも人間が22世紀まで生き永らえていたら、そのときこそ、ようやく真摯に真剣に、本当に頭の良い人たち、科学者たちが、「なぜ釈迦が自らを医王と言ったのか」「心こそ病の根本原因の1つである」ということについて、真剣に取り組む世紀になるかもしれないですね。

今でももちろん、心療内科では、心身症など身体的症状と目されているものには、精神的・心理的な要因が多分にあると考えます。これには大きく分けたら2つあると思うんです。1つは、原因自体に心理的な要因がある場合。もう1つは、それが治るはずなのに持続したり悪化してしまう原因として心理的な要因がある場合。

僕のつたない臨床的な経験から言うと、あらゆる病気というのは、心理的な要因を帯びるのではないでしょうか。たとえば、発現したときは偶然であっても、そのあとの過程で、心理的な要因が作用していない病気はあり得ないと僕は思います。でも、唯物論的な現代医療においては「これは身体的な要因である」「これは加齢が要因である」「これは高血圧が要因である」という説明になってくるわけです。現代医療は、病が起こってからあとの心理的な要因について、まだまだ光を当てていません。そこは重要なファクターだと思うのですが、内科や外科などの分野からすれば、心理的な要因を持ち出しても、「それは精神科医の仕事だ」「それは心理の先生の仕事だ」というように、割り切ってとらえる専門家が多いのです。

(第3回に続く)

(2017年9月20日 東京/隣町珈琲にて)